Дмитрий Быков: Михаил Горбачев – правитель с человеческим лицом

2 марта мир отметит 90-летие Михаила Горбачева. О феномене Горбачева размышляет писатель, публицист Дмитрий Быков

2 марта мир отметит 90-летие Михаила Горбачева. Отметит его, надеемся, и он сам – один из немногих мировых лидеров, кому посчастливилось дожить до столь почтенного возраста; впрочем, Тэтчер прожила 87, Рейган – 93, хотя и страдал от Альцгеймера в последние годы, Иоанн Павел II – 84, словно Бог вознаграждает этих людей за избавление человечества от опаснейшей конфронтации. О феномене Горбачева размышляет писатель, публицист, креативный редактор «Собеседника» Дмитрий Быков.

Конечно, мир сейчас переживает нелучшие времена, но это неизбежный временный откат после великих достижений, и довольно скоро – в масштабах истории – человечество вернется на путь сотрудничества и свободы. Главного вектора истории не изменить никому, а вектор этот – формирование нового человечества, в котором война будет рудиментом, а тупая агрессия – излечимой патологией.

Александр Яковлев сказал мне о Горбачеве, что это человек-луковица с бесчисленными оболочками, сам не знающий собственного содержания. Очень может быть: Горбачев ведь не столько человек, сколько орудие истории. У орудия могут быть свои субъективные хотения и личный характер (в случае Горбачева скорее хороший), но миссия от него не зависит и не им выбирается. Заслугой политика может быть соответствие либо несоответствие задаче. До какого-то момента Горбачев ей очень соответствовал, а потом, к сожалению, уступил арену совсем другим силам – но и здесь, похоже, у него не было выбора. Выбор у него был в восемьдесят пятом, и тогда, со всеми оговорками, он поступил правильно. Реши он иначе, конец советской империи мог оказаться куда более кровавым.

Как появился

Интересно, как я впервые о нем услышал? Тут же тот случай, когда история смешивается с личными воспоминаниями: «Это было при нас, это с нами вошло в поговорку...» Наверное, в апреле-85, когда умер Черненко. Говорят, он был человек субъективно невредный, но правил, не приходя в сознание. Хорошо помню, как выхожу из Коммунистической (тогда) аудитории журфака 11 марта 1985 года – это был понедельник, стало быть, лекция по зарубежке, – и включены все телевизоры, по которым обычно транслировались журфаковские учебные новости: объявляют, что у нас опять умер генеральный секретарь («только не смейтесь», как говорилось в немедленно возникшем анекдоте, – но хихикали все, кто в кулак, а кто открыто). Ну а что вы хотите, советское начальство сделало все, чтобы мы их не жалели, хотя Черненко вроде как первым заговорил о перестройке; но, товарищи, кто же о ней тогда не говорил? Это нынешним молодым кретинам, тысяча извинений, хочется порассуждать о том, как развалили прекрасную страну. А тогда, светлой весной восемьдесят пятого, воздух свободы рвался уже во все щели.

Да, собственно, с Афгана и Олимпиады все уже было понятно: 3 июля 1980 года, когда с Большой арены в Лужниках улетал мишка, все так рыдали именно потому, что это от нас на гелиевых шариках улетал в свой сказочный лес Советский Союз. И этот поздний Советский Союз с его абсурдными запретами, дебильными и драконовскими проверками кинотеатров при Андропове, откровенным и бессмысленным враньем про южнокорейский «Боинг» был смешон подавляющему большинству своих обитателей: его было жалко, да, но его обреченность подчеркивалась «гонками на лафетах», как называли период советской истории с ноября 1982-го по март 1985-го. Сразу оговорюсь: сейчас не лучше, а во многих отношениях и хуже, – потому что тогда большинство сознавало, что это абсурд, и желало его окончания, а сейчас большинство панически боится его окончания и цепляется за него всеми лапками, хотя все знаки явно указывают на необходимость и близость перемен; но чувство исчерпанности то же самое. Все это было похоже на гальванизацию кадавра: ему дали сильнейший токовый удар в 1917-м, и семьдесят лет он ходил; его попытались накачать кислородом и свежей кровью в 1985-м, и он шевелился; сейчас уже не шевелится, да уже и не оживляют, а только нарумянивают. Запахи стоят соответствующие. В 1985 году эти запахи уже были, но к ним примешивалось некое дуновение весны. «Запах свежий и тлетворный», как написала тогда Нонна Слепакова.

Про Горбачева было известно только, что он возглавил комиссию по похоронам – это был советский способ узнавать о преемнике. Радовало (и настораживало), что он молодой. Ходили слухи (тогда все время ходили слухи, это был наш советский интернет), что в 1984 году его пытались поставить после Андропова, поскольку Андропов его и двигал в основном, но брежневцы продавили Черненко (а сейчас они же в безумной надежде продлить умирание будто бы продавливали Гришина, но тут уж победила свежая кровь).

Первый анекдот о Горбачеве возник тогда же: «Кто его поддерживает?» – «Никто, он сам ходит».

54-летний Горбачев в самом деле выглядел ослепительно молодым. Поражала его речь без бумажки, многочисленные встречи с простым, специально организованным народом – и, главное, проговорки вроде «Пора в стране наводить порядок». Тогда это воспринималось именно как призыв к свободе, хотя отдельные пожилые охранники – знавшие вдобавок об андроповских симпатиях к новому генсеку – и надеялись на расстрелы. Но, как сказал тогда же психолог Борис Кочубей, гнилую картофелину в кулаке не сожмешь: протечет меж пальцев.

Откуда взялся

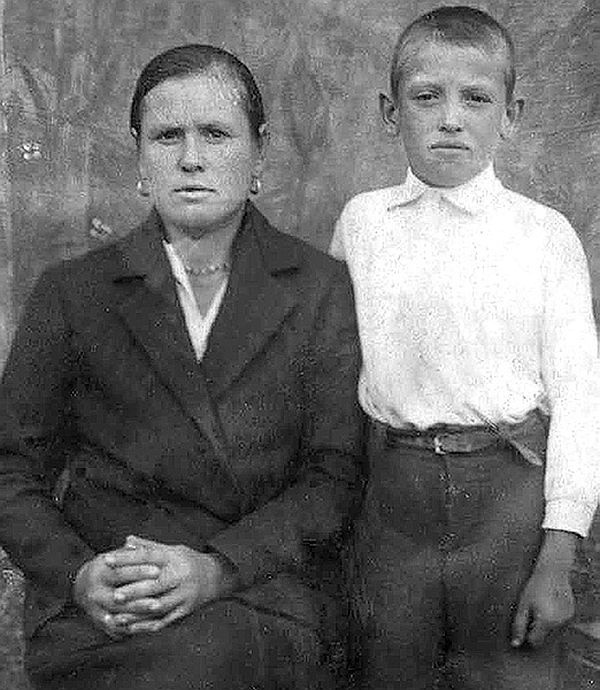

Михаил Горбачев... ну что я буду в век информации пересказывать его биографию? Оба деда репрессированы, но дед по матери после иркутской ссылки в 1936 году освобожден и вернулся в колхоз, а дед по отцу после года под следствием в 1938-м освобожден, оправдан и стал председателем колхоза. На отца пришла в войну похоронка, но он оказался жив.

Чувство, что судьба охраняет Горбачева для чего-то великого, меч ее все время свистит рядом.

В сорок девятом, еще школьником, за ударный труд по уборке зерновых помощник комбайнера Миша Горбачев получает орден Трудового Красного Знамени. С 1952-го – член КПСС. Школу окончил с серебряной медалью, без экзаменов, как кавалер ордена, поступил на юридический – гениальное чутье, ведь именно юристам скоро придется реабилитировать невиновных и создавать новый образ правоохранительной системы! В 22 года женился на студентке философского Раисе Максимовне Титаренко. Дальше – безоблачная комсомольская карьера: райком ВЛКСМ, крайком ВЛКСМ, с 1966 года – первый секретарь Ставропольского обкома КПСС, в 1967-м получает второе (экономическое) образование, а в 1969 году Бог опять спас его для великой миссии. Андропов рассматривал его кандидатуру на пост зампреда КГБ, но Брежнев навязал ему Семена Цвигуна, своего человека. Бог знает, как сложилась бы карьера Горбачева, пройди он через 15-летнюю работу в КГБ; да и дожил бы он до перестройки – вопрос. Цвигун вот таинственно погиб в 1982 году – якобы на почве смертельной болезни, которой, по свидетельствам врачей, у него не было.

Однако Андропов выбрал Горбачева в преемники и посильно двигал, потому что Горбачев соответствовал его представлениям о новой партийной элите: молодой, быстроумный и, что особенно важно, идейный. Корыстолюбие и тупость брежневских назначенцев была Андропову ненавистна. Не нужно, по-моему, приписывать ему особый интеллект или свободомыслие – он был абсолютный коммунист, до смерти напуганный венгерскими событиями 1956 года (которым он был свидетелем в качестве посла – именно он настаивал на предельно жестком подавлении беспорядков, а то «венгерские товарищи не справляются»), и если и замышлял перестройку, то разве что в смысле ужесточения дисциплины. «Дадим колбасы – не захотят никакой свободы», это его слова на одном из заседаний КГБ. И правду сказать, он верно оценивал состояние населения. Но чтобы реагировать на меняющийся мир, нужны были умные, и на этих умных он делал ставку. Горбачева пытались продвинуть то в министры сельского хозяйства, то в генпрокуроры, но брежневские старцы стойко держали оборону, словно опять-таки чувствовали: «сети иные тебя ожидают, иные заботы». В 1978 году Горбачева назначают секретарем ЦК и переводят в Москву, с 1980-го (после года кандидатства) он член политбюро, а после смерти Черненко министр иностранных дел Громыко, знаменитый Мистер Нет, предлагает его кандидатуру на пост генсека. Репутация у него в этот момент идеальная: ставленник сторонников твердой руки, но интеллектуал (разумеется, по меркам ЦК) и договороспособен.

Вот здесь первая развилка: в какой степени Горбачев себе представлял будущее, «был ли у него план», как говорили в знаменитом тогда австралийском мультике «Вокруг света в 80 дней» (1972, куплен в СССР в 1983-м)? Какой-то, надо полагать, был, и он легко реконструируется по его тогдашним действиям: борьба с алкоголизмом, укрепление трудовой дисциплины, определенная ротация – в частности, выдвижение талантливых провинциалов (состав ЦК к 1988 году обновился более чем наполовину). Министром иностранных дел был назначен партийный руководитель Грузии Эдуард Шеварднадзе, который к тому времени ни разу не бывал за границей, а заведующим отделом пропаганды ЦК КПСС – директор Института мировой экономики Александр Яковлев, десять лет перед этим безвылазно проведший послом в Канаде (за выступление против русских националистов в 1972 году «Против антиисторизма»). Назначенцев Горбачева объединяла мысль о том, что пора, товарищи, браться за дело, долой инерцию. Сначала в лексиконе генсека появилось слово «ускорение» (23 апреля 1985-го, пленум ЦК КПСС), потом «совершенствование социализма» (февраль 1986-го, XXVII съезд КПСС), «возвращение к ленинским нормам партийной жизни» (тогда же), и уж только 8 апреля 1986 года, во время визита в Тольятти, Горбачев пустил в народ слово «перестройка». Реформы в экономике готовил еще Андропов, но дальше административно-хозяйственных мер вроде расширения заводского самоуправления он не шел. О модернизации экономики говорили все, о цензурных послаблениях – некоторые, и очень осторожно; о политических переменах вроде многопартийности не заговаривали вовсе, отлично это помню, – события удивили самих реформаторов куда больше, нежели иностранных наблюдателей.

Ю. В. Андропов и М. С. Горбачев. Ставрополь. 1970-е.

Андропов будет двигать Горбачева вверх

Мы пишем не научную биографию последнего генсека и тем более не историю перестройки – которая, кстати, до сих пор не написана и появится, видимо, к концу двадцатых, если все пойдет прежними темпами. Наш очерк субъективен, во многом основан на личных представлениях и воспоминаниях, и именно на правах такого субъективного вспоминателя я позволю себе сказать, что от всякого правителя в переломную эпоху требуется две способности. Первая – не обмануть народных ожиданий. А вторая – направить эти ожидания в созидательное русло (или, если хотите, перехватить инициативу в тот момент, когда они уходят в русло деструктивное). С первой – то есть с интуицией – у Горбачева все обстояло превосходно, не зря он на протяжении всей карьеры умел выстраивать отношения с первостепенными людьми и вычленять важные проблемы. Со второй серьезные проблемы были у всех без исключения советских руководителей, даже Ленин был скорее тактиком, чем стратегом, а с дальними планами вроде мировой революции жестоко обанкротился. Ну и у Горбачева все было в порядке до октября 1987 года, пока длился его медовый месяц со страной.

Чем нравился

Ну, это несложно: был тогда плакат – Горбачев у дирижерского пульта, на пульте книга Ленина, и вот, значит, он по ней играет... И подпись: «Браво!» Сам факт, что его можно поместить хоть на комплиментарный, но иронический плакат, – уже революция. И прикиньте, чем был Горбачев для страны, в которой двадцать лет, со снятия Хрущева, ничего не происходило, кроме космической стыковки, Олимпиады (и появления напитков типа «Фанты») и смерти Высоцкого. Чехословакия – это было где-то там, большинство не заметило. Высылка Сахарова – подавляющее большинство говорило, как наш учитель труда: зазнался академик, ему и напомнили, чтобы не отрывался от народа. Солженицына выгнали – это опять-таки в Германию, а Сахаров тут, в Горьком, это уже обсуждалось; но событием не было. Было чувство, что их вообще тут больше не надо – событиев этих. Так и сгнием. Пили действительно очень много, прекрасно это помню, алкашни на улице в любом районе валялось чуть не штабелями. Закусывать было почти нечем: «Продовольственная программа, а продовольствия ни грамма», шутил народ, привыкший уже на все откликаться исключительно анекдотами. И тут Горбачев: да конечно, полное было ощущение свежего ветра и безумных перспектив!

Горбачев сделал ровно три вещи, за которые его можно было любить – и любили. Во-первых, открыл границы: помню, захожу я в тогдашнюю самую быструю фотографию на Пушкинской улице, близ круглосуточного кафе для таксистов «Зеленый огонек», – а там все фотографируются на загранпаспорта, и в коробочке с готовыми снимками, где каждый выбирает свои, сплошь знакомые рожи! Это уже 1989 год, я из армии вернулся, а по-настоящему-то ездить начали с 1987-го, когда я туда ушел; но когда упала 9 ноября 1989-го Берлинская стена – так уж вообще границы рухнули. И не только отсюда хлынул народ, но и сюда! Кто к нам ездил, мама дорогая, это вспомнить страшно! На Московский кинофестиваль, который где-то там вяло пиарил развивающиеся страны, приехали все звезды, писатели мотались туда-сюда, мы вошли в ужасную моду, Бродскому под это дело Нобеля дали, и не говорите, что это никак не связано! Лучшие фильмы – и не только полочные, а вся зарубежная классика – на наших экранах; все утаенные сокровища мысли – в университетских программах, а сколько инициатив по обмену студентами, а сколько запретных доселе инженеров и прочих гениев секретных специальностей впервые увидели мир!

Железный занавес рухнул, и хотя вместо него быстро воздвигся золотой, потому что не всем по карману были поездки, – ничего, кое-как находили бюджетные туры; есть основания полагать, что изоляционизм уже недостижим. И хотя отдельные здравые люди говорили, что все это было веяние времени и неизбежность, – путинская эпоха должна бы уже нас научить, что нет никакой неизбежности, все зависит от воли верховного властителя. По крайней мере в замкнутой системе, в стране, где никакой демократии сроду не видали.

Вторая заслуга, за которую его тоже ценили: легализация капитализма, любых вообще заработков, сначала индивидуальная трудовая деятельность, потом кооперативы, потом бизнес. Разумеется, это был русский бизнес – я уже писал, что определение «русский» всему придает некий сдвиг, своеобразие, так скажем. И все-таки любые попытки негосударственного заработка в СССР со времени сворачивания нэпа – то есть 60 лет, с 1929-го, – в СССР считались криминальными и легализовались с помощью взяток или «блата», а Горбачев вывел их из тени, и людям, которых прежде расстреливали или годами гнобили за решеткой за валютные операции, стало можно иметь доллары, а трудовые коллективы получили возможность распоряжаться собственными средствами. Это было действием вполне революционным, для советской власти беспрецедентным – не зря многие ждали, что Горбачев легализует теневую экономику, а как люди повысовываются, тут-то он всех и переловит. Этого не случилось, да и вообще трудно запихивать пасту обратно в тюбик.

Третье – именно третье, хотя для меня и для многих первое, – отмена цензуры: гласность стремительно перешла в свободу слова, удерживать ее было бесполезно ровно с того момента, как в закисший, упревший при тридцатилетнем софроновском правлении «Огонек» пришел редактор киевского «Всесвита» (аналог «Иностранной литературы») Виталий Коротич, а в глубоко провинциальные «Московские новости» – публицист ленинской темы, историк Егор Яковлев. Яковлев прямо сказал сотрудникам: «Пишите так, чтобы меня сняли». Его сняли значительно позже, и не сняли даже, а перевели руководить ВГТРК; очень может быть, что уходить из газеты Яковлеву не следовало, но он надеялся радикально реформировать телевидение – и отчасти в этом преуспел.

Перестройка началась вовсе не с того, что новый генсек употребил это слово. А ровно с того, что в журнале «Огонек», в семнадцатом (апрельском) номере за 1986 год, появилась подборка стихов Николая Гумилева – последнего из больших поэтов Серебряного века, которого в СССР не печатали.

И после этого дыру уже было не заткнуть – хотя до публикации Солженицына оставалось ровно три года («Матренин двор» без согласия автора перепечатали в том же «Огоньке» в мае 1989 года). Это сделалось не благодаря западным спецслужбам, не из-за ошибок или, наоборот, гениальности Горбачева (говорили, что стихи Гумилева нравились Раисе Максимовне), – это произошло потому, что Гумилева НЕ напечатали в шестидесятые, когда собирались. А в восьмидесятые – было поздно: страна была уже в том состоянии, когда достаточно было напечатать поэта, расстрелянного в 1921 году, чтобы все вообще съехало с катушек. То есть вся эта перестройка была обратима до семнадцатого номера «Огонька» за 1986 год, а после – уже нет.

Стиль нового генсека удивлял своей открытостью.

Раиса и Михаил Горбачевы. Тюмень. 4 сентября 1985 года

Почему я называю отмену цензуры last but not least – последним, но важным? Потому что для огромного большинства, как оказалось, правда вообще дело десятое. Они предпочитают жить в сказке, понимаете? Правда их оскорбляет, настроение портит, а цензура для творцов – отличный способ сводить счеты с конкурентами, клеветать, доносить и кропать ярлыки. Все это явления временные, конечно, характерные для темных эпох – люди вообще обычно таковы, какими их хочет видеть власть, а нынешняя чекистская власть вообще плохо думает о людях. Но сейчас им никакая правда не нужна, им интересно смотреть на фриков, беснующихся в студии, – и это, как ни крути, тоже следствие одной из ошибок Горбачева.

В чем ошибся

Самое распространенное мнение – что Горбачев увлекся популярностью за границей и упустил внутреннюю ситуацию; ну, это у нас отголосок нынешнего отвращения к Западу, регулярно повторяющейся волны антиамериканской и антиевропейской пропаганды, вечные разговоры о том, что Горбачев задешево продал Восточную Германию и вообще геополитически поставил нас на колени... Геополитика – лженаука, но сегодня говорить об этом бессмысленно. Мы не будем спорить со штампами путинской пропаганды, потому что в учебниках истории будет написано совсем другое. Скажем сразу: пока непонятно, будет ли после Путина еще одна перестройка, то есть попытка косметического ремонта, или революция, то есть переучреждение государства на новых идеологических и правовых основаниях; пока, если честно, на перестройку не очень похоже. Но в любом случае место Горбачева в учебнике истории будет почетным, и общая тональность главы о нем – благодарной. При том, разумеется, условии, что Россия вообще переживет Путина – а то ведь может так получиться, что и учебников никаких не будет. Но не станем предполагать ужасное.

Так вот, и ошибки, и заслуги Горбачева – в огромной степени веление времени, и мало что от него зависело. В 1989 году я брал интервью у бывшего премьера Японии Ясухиро Накасонэ (который прожил 101 год и умер в прошлом году) и спросил его: какие ошибки, на его взгляд, совершает Горбачев? Он сказал: неправильно было бы говорить об ошибках человека, делающего единственные ходы. Но и в этой предустановленной, предрешенной ситуации Горбачев, на мой взгляд, принципиально ошибся – тоже в трех вещах.

Первая: он имел дело с довольно специфическим народом, который как раз тогда постепенно превращался в интеллигенцию (или, по Солженицыну, в образованцев). Появление фольклора этого нового народа – авторской песни – обозначило его новое качество. Вот на него и надо было опираться, но из интеллигенции во власть не прошел почти никто: в народные депутаты – было дело, но съезд народных депутатов быстро превратился в цирк, работа парламента не была продумана, Сахарова захлопывали... В общем, смешно, стыдно и бесплодно. Русский парламентаризм всегда бывал либо забавен, либо трагичен, как Учредительное собрание, и ограничивался спорами о регламенте – решения принимались в других кабинетах; а вот в эти-то кабинеты интеллигенцию, прежде всего технократическую, никто не впускал. Егор Гайдар, возможно, был не лучшим выбором в тот момент, Явлинский как будто лучше умел объяснять, что он делает, – но и Гайдара Ельцин сдал стремительно; профессионалы готовили реформы, но осуществлять их опять досталось партийцам. Никто из экономистов конца восьмидесятых не имел отношения к принятию реальных решений. Профессионалы из самых разных сфер – молодые физики, оборонка, преподаватели, медики, айтишники – не получали доступа во власть, единственным исключением оказался Немцов, уже при Ельцине; до самого 1991 года, когда из-под Горбачева убрали президентское кресло, в стране рулили престарелые партийцы, которыми Горбачев с упорством ретрограда продолжал себя окружать. (Отлично помню, как о встрече с Горбачевым попросили Ришар и Депардье при первом приезде в Россию; мы на эту встречу просочились. Ришар спросил, какие события детства повлияли на его формирование. Горбачев, тогда еще быстрый и очень обаятельный, немедленно ответил: знаете, когда я отвечал в классе и увлекался ответом, из-под меня незаметно убирали стул. Я тогда думал, что это просто шутка, и не понимал, что в ней содержится глубокое предсказание...)

Вторая ошибка Горбачева – нерешительность в начале карабахского конфликта; подозреваю, что душить любые проявления национализма надо было в зародыше. Когда Ельцин начал заигрывать с национализмом, форсируя распад СССР, было поздно; пожалуй, единственной жизнеспособной идеей Андропова, которую он давно вынашивал, но не успел осуществить, было переформатирование Советского Союза, перекройка карты, деление его не на 15 республик, а на пять регионов. С одной стороны, это повело бы к большей централизации, в чем мало хорошего, но с другой – исчезли бы поводы для территориальных споров. Советский Союз погиб из-за межнациональной розни, но подавляющее большинство населения хотело сохранить многонациональную страну. От распада СССР не выиграл решительно никто, и если бы, реабилитируя идейных борцов, советская власть продолжала бороться с национализмом и называть вещи своими именами, видя во всяком национализме источник ксенофобии и войны, все могло пойти иначе. Распад СССР не был запрограммирован, и сегодня мы пожинаем именно плоды тогдашней беспечности. Возможно, первое, чем вообще следовало заниматься в середине восьмидесятых, – ротация местных элит; возможно, именно о предотвращении развала страны надо было думать в первую очередь. Тут обычно говорят, что после ухода Прибалтики нельзя было остановить процесс, но есть у меня смутное подозрение, что не допустить ухода Белоруссии, Украины и Средней Азии было вполне реально.

Конечно, задним умом все умны, но сделать национализм в любой маске табуированным, доказать его архаическую, пещерную природу и приравнять к уголовному преступлению его пропаганду следовало в любом случае. Деградация населения во всех без исключения республиках связана с тем, что религиозная культура потеснила светскую, а национальная – космополитическую. Это было крахом советской интеллигенции, лучшей части общества, а без этой лучшей части, как показывает опыт, любое развитие исключено.

И третье. Он так и не определился, чего он хочет, и потому безнадежно начал тормозить собственную перестройку, поняв, что она снесет его. Он не собрал команду, не продумал конфигурацию будущей страны, попытался удержать республики, пролилась кровь в Вильнюсе и Тбилиси, рискнуть собственным имиджем и закрутить гайки он не мог, попытался передоверить это ГКЧП – не лично, нет, боже упаси! Просто создал все условия, при которых они не могли не объявить о своем заговоре. В какой степени он обо всем этом знал? Одно время мне казалось, что они его предупредили, а он ответил: если у вас получится – я с вами, а если нет – я не виноват, расхлебывайте. В сущности, они сделали то, что хотел и не мог сделать он. У большинства российских реформаторов обычно получалось расшатать систему, после чего они, как Александр II, пытались ее подморозить, а в результате гибли. Кризис порождается обычно недостатком реформаторской решимости, ибо первый президент СССР не мог не понимать, что при решительных и последовательных мерах он упразднит собственный пост. Возможно, если бы Горбачев сохранял популярность и даже любовь, которая его сопровождала до самого ельцинского низвержения на октябрьском пленуме 1987 года, он мог бы опереться на массы; но ссора с Ельциным была его последней ошибкой. А по большому счету и возвышение Ельцина, который в итоге свел на нет все завоевания Горбачева (назовем вещи своими именами, теперь это видно), тоже ошибка, которую Горбачев по крайней мере признал.

Вообще же, товарищи, сейчас все это уже не очень важно. После Чернобыля, который выявил всю гнилость системы, всю ее ложь и неготовность к переменам, бесполезно уже было сохранять хорошую мину. СССР треснул и разваливался по объективным физическим законам. Его не поздно было реформировать в пятьдесят третьем и даже шестьдесят втором, но после Новочеркасска – увы. Во главе Российской империи в 1911 году мог встать хоть сам Столыпин, но после 1905 года реформировать ее опять-таки было поздно. «Тем родам человеческим, которым суждены сто лет одиночества, не дано появиться на земле дважды», и тем системам, которые устроены по образцу абсолютной монархии, бессмысленно вливать свежую кровь – она ни к чему не приведет, кроме сепсиса. Менять такие системы надо кардинально. Горбачев все начал с ускорения, а эта машина не рассчитана на современные скорости. Она от них разваливается. Можно ее потом затормозить окончательно и даже заморозить в полусгнившем состоянии – нельзя в этом состоянии замороженного гниения только развиваться.

До Путина возможно было плавное переформатирование, после Путина – только полный перезапуск проекта. Форма, в которой он произойдет, от нас уже, боюсь, не зависит.

Тайна Горбачева

Главной тайной Горбачева остается не миссия его – с ней все более или менее понятно, а личность. Какой он человек? Любимый всеми, обожаемый Западом реформатор, избавивший мир от страха глобальной войны; отставший от собственной колесницы, потерявшийся, многоречивый, нерешительный правитель своих последних двух лет; правозащитник, пытающийся помочь единомышленникам и притом не поссориться с властью; демагог, легко сдававший союзников и дорожащий только собственной карьерой; идеальный муж, всю жизнь любивший одну женщину и не сумевший защитить ее от людской подлости... Каков подлинный Горбачев, как бы теряющийся среди этих личин?

В русской истории, где все круги неизменно повторяются и все типажи предопределены, главная драма – как раз зазор между миссией и человеком. Изменить миссию ему не дано: сказано, что входит реформатор, – значит, входит. Политик может не соответствовать миссии, как Павел I – неглупый и незлобивый человек, сошедший с ума именно от этого несоответствия и превратившийся в монстра с истерическими припадками. Он может отказаться от нее. Но изменить историю он не может – или ему надо быть безжалостным разрушителем отечественной матрицы, Наполеоном, к чему не все готовы. Впрочем, Россия и Наполеона съела.

Так вот: чего нельзя отнять у Горбачева, так это двух вещей – интуиции, которая не изменяла ему примерно до октября 1987 года, и принципиального отвращения к кровопролитию. Он не был готов удерживаться у власти ценой большой крови. Он вообще человек незлобный – назвать его добрым не рискну; но он гораздо лучше, чисто по-человечески, чем все правители России за последние сто лет. Он гораздо лучше Сталина, честней и умней Хрущева, обучаемей и глубже Брежнева, а преимущества его по сравнению с Ельциным и Путиным настолько же очевидны, как преимущества советского искусства семидесятых по сравнению с театром, литературой и кинематографом России сегодняшней. Горбачев и Путин – это как Лихачев и Дугин, притом что и Лихачев далеко не ангел.

И потом, он совершенно точно очень сильно, чисто и красиво любил одну женщину. Люди, которые пришли ему на смену, никого так не любили. Даже себя. И это самое досадное.

С Горбачевым связана лучшая эпоха нашей жизни – эпоха оплеванная, оклеветанная, по сути весьма опасная и трагическая, но счастливая. Так вышло. Когда рушатся гнилые стены, всегда хорошо. Он не помешал нам прожить эти пять лет, и это его заслуга. Этих лет было только пять, и это уже наша вина.

В следующий раз мы будем умней. Но следующего Горбачева не будет, ибо люди с человеческим лицом появляются на троне не так уж часто.

Однажды «Собеседник» побывал в рабочем кабинете Михаила Сергеевича

и взял интервью у хозяина

* * *

Материал вышел в издании «Собеседник+» №01-2021 под заголовком «Михаил Горбачев: правитель с человеческим лицом».