Денис Драгунский: У нас на семью – две тюрьмы и один расстрел

О своих родственниках и об отношении к тому времени рассказал Sobesednik.ru писатель Денис Драгунский

О своих родственниках и об отношении к тому времени рассказал Sobesednik.ru писатель Денис Драгунский.

В семье Драгунских было несколько человек, кого поглотил Большой террор. Кому-то удалось выбраться из этой мясорубки перемолотым, но живым, а кому-то – нет.

– У нас есть семейная легенда о Марке Исааковиче Драгунском, моем двоюродном дяде. Он работал в каком-то кооперативе бухгалтером, и, когда всех кругом стали арестовывать, он, понимая, что подойдет и его очередь, совершил растрату. Совершенно сознательно. Небольшую – на два похода в ресторан. Приходит он на работу со следами, так сказать, былых кутежей и говорит: так, мол, и так, бес попутал, грешен. Получил он за это как растратчик какой-то небольшой срок и провел его на канале Москва – Волга, работая учетчиком. Благодаря статье он считался не политическим, а обыкновенным уголовником-растратчиком – социально близким, опорой режима, собственно говоря. После отсидки стал обычным советским служащим.

– У вас еще был кто-то, попавший под этот сталинский каток?

– Двоюродный дедушка Исаак Львович Драгунский, отец умного дяди Марка и брат мамы моего отца. Он был анархистом, человеком с революционным прошлым. Я до недавнего времени историю своей семьи знал по каким-то воспоминаниям, обрывочно, а вот исследовательница Марина Щукина, которая сейчас пишет биографию Виктора Драгунского для полного издания «Денискиных рассказов», подняла архивы и выяснила, что Драгунские были довольно известной в Белоруссии фамилией – и большевики там были, и меньшевики, и даже Еврейская самооборона, и участники какого-то восстания в Гомеле, кто хотите, в общем. И этот самый Исаак Львович Драгунский был среди них, что называется, самый продвинутый. Он в начале века эмигрировал в Америку, а в 17-м году, когда началась революция, вернулся и помаленьку стал двигаться по линии Наркомюста – и даже стал прокурором Ивановского района, а потом и прокурором Азово-Черноморского края. И в 38-м году был арестован и осужден на 10 лет без права переписки. Ему вменялось в вину то, что он вынес мало смертных приговоров контрреволюционерам – то есть он, очевидно, был не самый жестокий прокурор. Расстреляли его почти сразу. Но его дочери еще долго ходили узнавать, как и что, и человек в окошечке каждый раз им говорил: «Десять лет без права переписки».

– А когда родственники узнали, что он расстрелян?

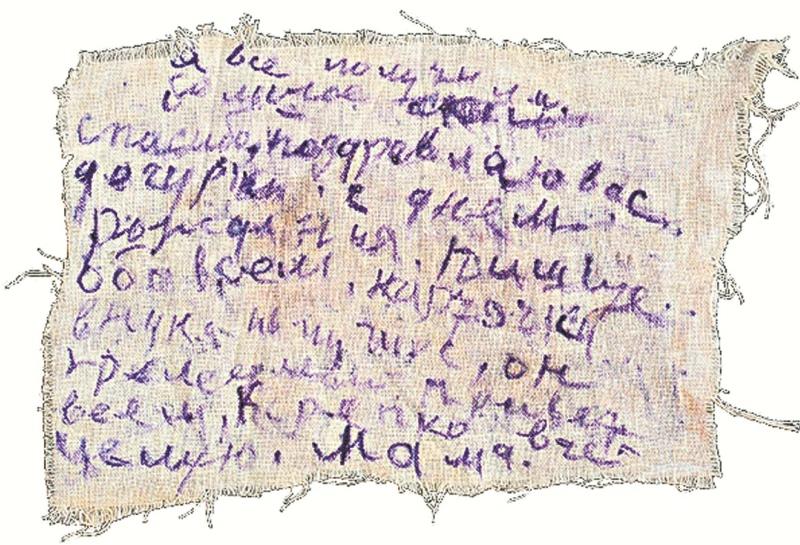

– В 48-м, когда кончился его срок, семье о его судьбе ничего не ответили, а реабилитация в 56-м все расставила по местам. Его жена, Белла Григорьевна, отсидела 9 лет в АЛЖИРе, в Акмолинском лагере жен изменников Родины. Веселые тогда были сокращения: СЛОН, например, – это Соловецкий лагерь особого назначения. Когда ее везли в лагерь, она из окна поезда выбросила скомканный лоскут ткани, на котором химическим карандашом написала письмо своим детям с адресом: Москва, Дмитровский переулок, дом 4, квартира 7. И ведь что важно, нашелся добрый человек, который подобрал эту тряпку и не побоялся отдать весточку о том, что мама жива, ее детям. Этот лоскут выставлен в витрине Музея истории ГУЛАГа.

О Сталине только матом

– Но надо сказать, что не все люди были такие добрые, потому что, когда Белла после отсидки в лагере вернулась в Москву, соседка по квартире не поленилась и тут же, побросав сковородки, побежала в милицию сказать, что вернулся «враг народа». Милиционер пришел буквально через полчаса, и мою двоюродную бабушку отправили за 101-й километр. Нельзя было жене «врага народа» жить в Москве, как и в других крупных городах СССР – это был бессрочный запрет для отсидевших. И до 56‑го года, до начала реабилитаций, бабушка прожила под Москвой, в Малоярославце. Практика высылки за 101-й километр сохранилась на многие годы, только высылали уже просто провинившихся в чем-то людей и обычных уголовников. Так что на одну семью у нас – две тюрьмы и один расстрел.

– А что Белла Григорьевна рассказывала о своем житье-бытье в АЛЖИРе?

– Рассказывала эту историю ее дочь, Мария Исааковна, – она жива, кстати, ей 90 лет. А сама бабушка не слишком-то делилась. Знаете, это были особые люди, которые не любили вспоминать. Так же, как не любили вспоминать войну те, кто действительно воевал. Все мои друзья, знакомые и родственники, которые были на войне, ничего не рассказывали. Один мой дядя с маминой стороны провел войну в штрафбате. И вернулся ужасным ненавистником Сталина. Что интересно, он раздарил родственникам все свои ордена и медали – сам их не носил никогда (у нас была его медаль «За отвагу»). При этом о Сталине он говорил только матом. Вообще, у нас в семье отношение к Сталину было однозначным. Он для нас всегда был тиран и кровопийца. Никаких «с одной стороны», «с другой стороны». С дядей за его прямоту, правда, никто ничего не сделал, возможно, потому, что он работал бригадиром монтажников на Байконуре, они делали там стапеля для ракет.

– Этот феномен молчания фронтовиков по-разному объясняют. Наверное, молчание тех, кто прошел лагеря, имело ту же природу?

– Думаю, да. Серьезных воспоминаний и о войне, и о лагерях – их очень мало на самом деле. После того как вышел «Один день Ивана Денисовича» и произвел такое огромное впечатление на все общество, буквально тут же вышла книга Бориса Дьякова «Повесть о пережитом». Но если «Иван Денисович» – это был лагерь глазами мужика, то книга Дьякова – лагерь глазами партийца, который продолжает верить: мол, если и были ошибки, то коммунисты все равно честные и хорошие. У немцев есть понятие «молчащее поколение» – так они называют переживших гитлеризм и войну. Так вот, у нас оно тоже было, почти уже ушло.

Может, ты притворяешься политическим?

– Как думаете, почему они молчали?

– Вспоминать это все было слишком страшно и тяжело. Представьте, что у человека на руках умер ребенок, а ему говорят: «Рассказывай, как это было, как он задыхался и хрипел, кричал: «Мама, я хочу жить!» Это страшная травма, которую невозможно пережить. А еще люди очень боялись быть непонятыми. Ведь то, что происходило в лагере, превосходило все человеческие пределы понимания. Это была неимоверная жестокость, неимоверные страдания и боль. Люди боялись, что им просто не поверят. Они и сами себе не верили, что это все было и они остались живы. И кроме того, многие из репрессированных сталкивались с таким отношением: «Что вы нам тут настроение портите?» Сколько бы миллионов людей ни прошло лагеря, все равно это меньшинство, не больше 10% населения, только каждый десятый. Как бы плохо и тяжело ни жили большинство советских людей, но они все же не валили лес по пояс в болоте и не видели, как мозги брызгают после расстрела. Поэтому и шарахались обыватели: ну что вы нам ужасы эти рассказываете, все уже кончилось, все, не мешайте.

– Люди, прошедшие лагеря, молчали, может, еще и потому, что чувствовали себя отверженными? Их прошлое мешало их социализации?

– Конечно, это было как клеймо. Примерно такое же, как и клеймо отсидевшего по уголовной статье за драку или кражу. Поэтому и отношение к репрессированному человеку соответствующее – кто будет разбираться, политический ты или нет. Может, ты только притворяешься политическим, а на самом деле старушку ограбил. Был и страх того, что, не дай бог, опять какой-нибудь упырь объявится, волна вернется и всех «бывших» снова за решетку отправят.

* * *

Материал вышел в издании «Собеседник» №39-2017.