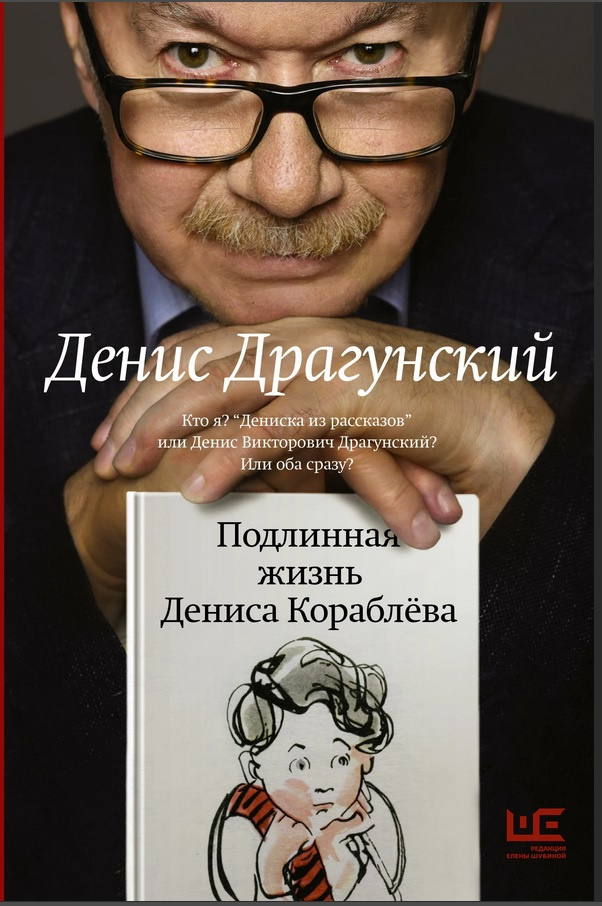

Денис Драгунский: «Много хороших людей теперь в ловушке»

У писателя вышел новый и почти автобиографический роман – «Подлинная жизнь Дениса Кораблева»

Прочитав «Подлинную жизнь Дениса Кораблева» о жизни в советской Москве 50-60-х годов, мы спросили ее автора Дениса Драгунского о вреде хорошей литературы в плохие времена, о трагедии писателя сегодня, об отце, о жалости, о любви и об эволюции страха в нашей стране. А также о том, что сам он не тот, за кого его принимают.

– Одновременно с выходом книги вы написали дискуссионный пост о вреде хорошей литературы в плохие времена. Книга у вас хорошая, а времена у нас так себе, прямо скажем…

– Я писал, скорее, о трагедии художника и драме восприятия. Например, для нас додекабристская Россия – это романтическая Россия Карамзина, Жуковского и молодого Пушкина, а не крепостническая Россия Аракчеева (хотя 99% народа жили именно в ней, а не в столичных литературных салонах). Вот в чем дело. А художник творит всегда, в любых, даже самых тяжелых ситуациях. Но именно тот факт, что он создает прекрасные произведения тогда, когда вокруг льются слезы, голодают люди и летят пули, придает его судьбе специфический трагизм. Его испытывали почти все художники.

При этом, согласитесь, можно услышать недобросовестный упрек: что это вы мне там про испанскую инквизицию рассказываете, вы мне лучше про Сервантеса расскажите. Или: что вы про страшные нравы викторианской Англии, где на людей ставили капканы, царил страшный патриархат, а папаши спали в лучшем случае с племянницами, а то и со своими дочками и считались при этом достойными джентльменами — мы лучше Элиота почитаем, Диккенса, Вальтера Скотта и Карлайла. Я об этой подмене говорил, а вовсе не о том, как мне писали оппоненты, что я обвиняю Тарковского в сотрудничестве с компартией.

Делай укол, будет жить!

– И тем не менее, у нас очевидно плохие времена, а вы пишете хорошие книжки про жизнь в СССР.

– А что, я должен писать плохие? А сантехник должен нарочно засорять водопровод? А школьный повар травить детей?

– Можно продолжить аналогии: а Набиуллина что же, не должна изобретать хитроумные инструменты, чтобы вытянуть нашу экономику? Хотя многие считают, что она продлевает агонию, и если бы она этого не делала, плохие времена закончились бы быстрее.

– Конечно, должна. Одним кажется, что она продлевает агонию финансовой системы, а другие резонно полагают, что она дает всем нам возможность покупать гречневую крупу не за триста рублей, а хотя бы за сто.

– В общем, это неразрешимая проблема.

– Да. А кроме того, я, извините, являюсь противником многих политических штучек, но я при этом совершенно не за смерть, не за голод или войну на улицах Москвы. Мне это не нравится.

– Типа лучше, чтобы был ужас без конца?..

– …чем ужасный конец? Да. В данном случае это разговор с умирающим, понимаете? Любой умирающий хочет еще пожить хоть недельку-месячишко. И кроме этого, существует слабая надежда… Почему врач должен до последнего бороться за жизнь больного, а солдат до последнего момента оборонять рубеж? Потому что солдат до последнего должен верить, что вот сейчас, через пять минут раздастся спасительный рокот танков – наши пришли! И врач должен верить, что сейчас прибежит ассистент со спасительной ампулой – изобрели! Делай укол, будет жить. Иначе нельзя, иначе звездец будет доктриной жизни. А это неправильно.

– Понятно. Но вы ощущаете собственную писательскую трагедию?

– Конечно ощущаю. Особенно ощущаю, потому что пишу такие, так сказать, парадоксально веселые рассказы про любовь и секс. Когда меня спрашивают, о чем мои рассказы, я говорю – они об отношениях людей в процессе воспроизводства мобилизационного ресурса. «Мобилизационный ресурс» в политологии – это население. Вот так.

– В общем вы в ловушке. Не писать нельзя, а писать больно.

– Единственное, что мне греет душу – там много хороших людей, в этой ловушке. Начиная от добросовестного дворника и сантехника и кончая писателем.

– И все-таки я снова про дух прошлого. Когда читатель, рожденный в СССР, читает, как вы гуляли в Красной Пахре, как вы делали котлеты, это в нем рождает теплую ностальгию. И примиряет с Советским Союзом.

— Но это теплота человеческая, а не политическая. И она примиряет не с Советским Союзом, а с жизнью как таковой, включающей в себя ботинки, носки, голубей, секс, любовь, а не только политическую систему. Ну вот я родился в том числе и потому, что СССР одержал победу в войне. А если бы не одержал, моего папу сожгли бы в печке, а маму, как красивую девочку арийской внешности, угнали бы в Германию. Получил я квартиру при Хрущеве, образование при Брежневе, хорошие заработки и славу журналиста при Ельцине, а профессиональным писателем я стал в 2009 году. Но почему-то я не говорю, что когда бы не Хрущев, мы бы не переехали в отдельную квартиру, когда бы не Брежнев не стал бы филологом, а когда б не Путин, не стал бы я новеллистом. Такой вот я неблагодарный поросенок. Поэтому моя книга – прежде всего человеческая. Это социально-психологическая автобиография.

– У вас было несколько ипостасей, и даже несколько карьер. Филолог, переводчик, философ…

— У меня была несостоявшаяся карьера художника, филолога, преподавателя, кинодраматурга — тоже несостоявшаяся, а потом – вполне блистательная, на мой взгляд, карьера политического публициста… Но все должно когда-то кончаться. Все, кроме любви.

– Есть горечь в том, что все эти карьеры кончались. А вот сейчас у вас карьера писателя. Вы довольны собой?

– Да. Я доволен собой. Потому что могу выражать себя так, как я хочу. Кроме того, писательство это совершенно невыразимое наслаждение создавать новые миры или вспоминать что-то — тем более что прошлое существует только в воспоминаниях и больше нигде. Как говорил оруэлловский О’Брайен из «1984», нет на свете места, где бы существовало прошлое. Оно только в нашей голове. Вот это все я люблю. Но при этом в моей книге нет никакой романтизации советской жизни и Советского Союза.

На самом деле все мои книги – про верх и про низ, про бедных и богатых, про социальное неравенство. Мне говорят, «вы сошли с ума!», «как можно!», когда я пишу в рассказе, что Алеша целовался с Тамарой, но понятно, ничего у них не получится кроме тисканья в подъезде, потому что у него папа завкафедрой, а у нее мама продавщица. «Вы чего, у нас в СССР были все равны!» — возражают мне те, кто верит в советские мифы, например, «у нас в школе никто не знал, кто чей сын или чья дочь» или «у нас никто не знал, кто какой национальности». Это же все полный бред.

Анекдот знаете? Советский дирижер говорит: «У нас нет антисемитизма, у меня в оркестре играет 27 евреев!». На что француз ему отвечает: «Он у вас как раз есть, иначе вам бы не пришло в голову подсчитывать евреев в оркестре». В школьном журнале мы все читали последнюю страницу с национальностями. И знали, кто еврей, кто грузин, кто татарин. Другое дело, что мы не обзывали друг друга. Лишь в крайнем случае могли сказать: ну что ты, к ней же и подойти нельзя, она грузинка же, у нее старшие братья, они тебя зарежут.

Серебряная молодежь

– А вы сами в свете мифа о советском равенстве кто – мажор, золотая молодежь или не очень? Папа ваш — знаменитый писатель, круг общения соответствующий, но при этом жили вы во времянке Жданова.

– Ну да, ну да. Понимаете, я отличаюсь от тогдашней золотой молодежи вот чем. Мой папа ничего не получил от государства, ни квартиру, ни машину, – он все заработал. Ну а вот, например, Лев Толстой считал, что он виноват перед крестьянами. И с одной стороны, это была глупость, а с другой – но он ведь и правда использовал феодальную ренту, то есть грубо говоря, отнимал у крестьян прибавочный продукт в виде этой ренты. А я ни у кого ничего не отнял. Я не жил ни за чей счет. Родители мои не капиталисты, не феодалы и не рабовладельцы. Поэтому, когда говорят, мол, у вас были привилегии, я спрашиваю: а у кого я что отнял? У чемпиона по бегу привилегии – это его сильные ноги, он их ни у кого не оторвал, он с ними родился, а потом тренировался.

Так что если я и золотая молодежь, то такая, специфическая – серебряная скорее. Потому что золотой молодежью мы обычно называем молодых бездельников и дармоедов, на которых все с неба свалилось.

– Может быть. Но я скорее о самоощущении, кем вы себя ощущали…

– Когда я был совсем маленький, то ощущал себя в парадоксальной ситуации: я был дворником, у папы которого была собственная машина. То есть всегда немножечко на разрыв. Как и с Дениской Кораблевым. Кто я – Дениска или Денис Викторович? Непонятно.

– Так вас раздражало, что вы, так сказать, живете в дворницкой при сильных мира сего?

– Нет, меня это не раздражало. Я просто жил в этой двойственной ситуации. Раздражает ли лису то, что она лиса? С одной стороны, она ест мелких животных, а с другой – ее запросто пожрет волк. Я жил в ситуации, когда я видел людей и ниже себя социально, и выше. И на самом деле я это считаю нормальностью. А ощущение себя как на Олимпе, так и в полном ничтожестве – это ненормальные крайности. Я в этом смысле представитель среднего класса.

Я очень жалел отца

– Когда вы пишете о болезнях отца, это так грустно. Ваша жалость к отцу так реально ощущается, что ты видишь его совсем в другом свете — со всеми слабостями и горестями. Зачем?

– Я написал так, как есть, как я это видел, что мне кажется правдой. Он был действительно человек не очень счастливый. И Дениска Кораблев – это трансформированные чувства этого не очень счастливого и не очень удачливого сорокалетнего человека.

– А почему не очень счастливого?

– Потому что на него две вещи навалились. С одной стороны, его ощущение собственной писательской недостаточности что ли, которая выявлялась в его положении в писательском поселке. В том, что он дачу снимал, потом жил во времянке у Жданова и вся наша времянка вместе с террасой поместилась бы в гостиную Дыховичного, и еще бы место осталось (но кто сейчас вспомнит писателя Дыховичного?), и то что он писал детские вещи, ему самому казалось что это не такая полноценная ступень по сравнению с взрослой прозой. Он ведь боготворил Симонова, Нагибина, смотрел на них снизу вверх. Я очень его за это жалел.

И кроме того, отец был еще несчастен тем, что очень быстро заболел и умер. Последние лет шесть его жизни были очень тяжелыми. И самое ужасное, что это пришло незаметно и нарастало постепенно, шажок за шажком — казалось, ну ничего, ну немножко раздражительный, ну отдохнет. А потом, я помню, пришел к нам один знакомый, который его не видел год… всего год. Так вот он приехал, увел маму в кухню и сказал: «Боже мой, что с ним?! Его надо лечить срочно! Надо что-то делать, он совсем на себя не похож, глаза блуждают, руки дрожат». Это была очень тяжелая ситуация.

Сказки дедушки Дениса

– Вы пишете о том, что в «Денискиных рассказах» много зацепок для продолжений, ответвлений для других рассказов. Не хотите бросить писать про любовь и секс и продолжить дело отца?

– Вы знаете, нет, я не хочу. Я пробовал писать детские рассказы еще до того, как начал взрослые. Это был период, когда я занимался драматургией. У меня было желание написать что-то типа «Сказки дедушки Дениса». А потом подумал, да ну, не хочу. Я даже готов был взять двух-трех талантливых писателей и спродюсировать этот роман, но тоже не стал.

Кстати, что-то подобное сейчас снимается в фильме по «ДР», который снимает мой племянник Артемий, внук Виктора Драгунского. Сценаристы это сами придумали, и я рад такому совпадению. И кстати, думаю, что, может, в будущем литература так и будет устроена. Впрочем, она в массовом своем сегменте уже так и устроена. Скорее рано, чем поздно, но это случится — выписывание тонкой кисточкой уступит место разработке идеи и сакральность писательского труда возьмут на себя программы. Жизнь нам готовит разные перемены.

И кстати говоря, примириться с прошлым — это не самое трудное. Самое трудное – примириться с будущим. Не буквально со смертью, а с тем, что люди будут не так общаться, не так любить, не так писать, не так творить, и это будет нормально, и это надо будет уметь принять. И задрав штаны бежать за искусственным интеллектом.

— Когда что-то пишешь, даже маленький текст, то в процессе узнаешь что-то новое о себе. Что вы узнали о себе самом?

– Конечно, куда же без самоанализа. Если без прикрас, я узнал о себе две вещи: во-первых, что я был совсем не такой добрый как Дениска, я был обыкновенный, нормальный, то есть довольно хитрый и эгоистичный. Когда мне изменяла девушка, я считал, что мир рушится, а когда я, студент, бросал девушку ради другой, я не задумывался о ее страданиях. Вспомнил, что никогда не любил животных, а когда я научился стрелять из духового ружья, стрелял по птичкам, сбивая их. И вообще я считал человека вершиной пищевой цепочки, что он имеет право на все в отношении всей прочей фауны и флоры. Вот такой я был человек – не такой уж добрый. Во мне была какая-то горделивость, но заносчивым и завистливым я точно не был.

Еще я был достаточно жесток. Не будучи физически сильным, в подростковых драках я всегда старался сделать больно – разбить нос до крови.

Еще у меня было огромное количество странностей, о которых я уже совершенно забыл во взрослом возрасте, но которые я потом вспомнил. У меня были, можно сказать, все признаки детского сумасшествия, о которых я много позже прочел в книгах по психиатрии. За исключением, пожалуй, одного — я не заставлял родителей «правильно питаться» (мы всей семьей ели кашу, макароны и котлеты). Я не любил умываться, я был безумно вычурен в одежде, я придумывал себе какие-то бантики, цветы в петлице, носил шляпу. Я очеловечивал предметы, я был весь в ритуалах, когда я прощался с родителями, когда я боролся против черта, когда я складывал одежду так, чтобы все касалось всего – этого всего достаточно для диагноза.

– А потом, когда вы повзрослели и прочитали все эти книжки – вы ужаснулись?

– Я ужаснулся конечно! Но я это прочитал, когда мне было уже довольно много лет. Но самое главное, что открыл я для себя уже в зрелом возрасте, — то, что я могу, оказывается, рассказывать о себе с максимальной, практически стопроцентной откровенностью. Включая именно те вещи, о которых мне говорят: ну зачем ты это рассказываешь? Зачем ты рассказываешь о том, как ты не сумел трахнуть эту девчонку? А если не сумел, то зачем вообще писать о том, как вы с ней возились под кустом?

Я могу писать о том, как у меня чесалась голова и подмышки, как я протирал водкой шею и запястья, чтобы не пачкать белую рубашку – вместо того, чтобы вымыться по-человечески. И присыпал подмышки содой по рецепту танцовщиц из ансамбля «Березка»…

– А разве это не круто – предъявлять себя миру без страха?

– Круто. И вот эту крутизну я в себе обнаружил совсем недавно, понимаете? Вот что я о себе понял. Может, во мне это и было, но как-то это было не отрефлексировано. А теперь, с написанием книги, во мне это расцвело.

Эволюция страха в отдельно взятой стране

– Если взять картину жизни крупными мазками, чем отличался страх человеческий тогда, во времена махрового СССР и сейчас?

– Как ни странно, тогда страха было меньше. Я не имею в виду 30-40-е и войну – там был настоящий физический страх, страх смерти. Но он совершенно улетучился с холодного лета 53-го, и после хрущевской оттепели его совершенно не было. А сейчас он появился снова. Хотя тогда, в СССР, тоже было много чего – была преступность, убийства и чего только не было. Но то ли потому, что о них не писали в газетах, то ли потому, что был тоталитарный строй, — да-да, мягкий такой тоталитаризм, страха не было. Почему Нина Петровна Хрущева могла пройтись без охраны? Да потому что когда страна была окружена частоколом по периметру, то внутри можно передвигаться без охраны. Тогда максимум страха — это что тебя побьют мальчишки из соседнего двора.

А сейчас этого страха, начиная с 90-х годов – а они для меня аналогия 20-х в советской России – сейчас этого конкретного страха гораздо больше, чем было в советское время. И он начинается с детства. Детям говорят, что их нужно встречать из школы, их отвозят на спортивные кружки и привозят обратно. И у ребенка возникает ощущение, что выходить на улицу одному опасно. Оно, конечно, может быть, и опасно. Но жить в таком ощущении – еще опаснее, мне кажется.