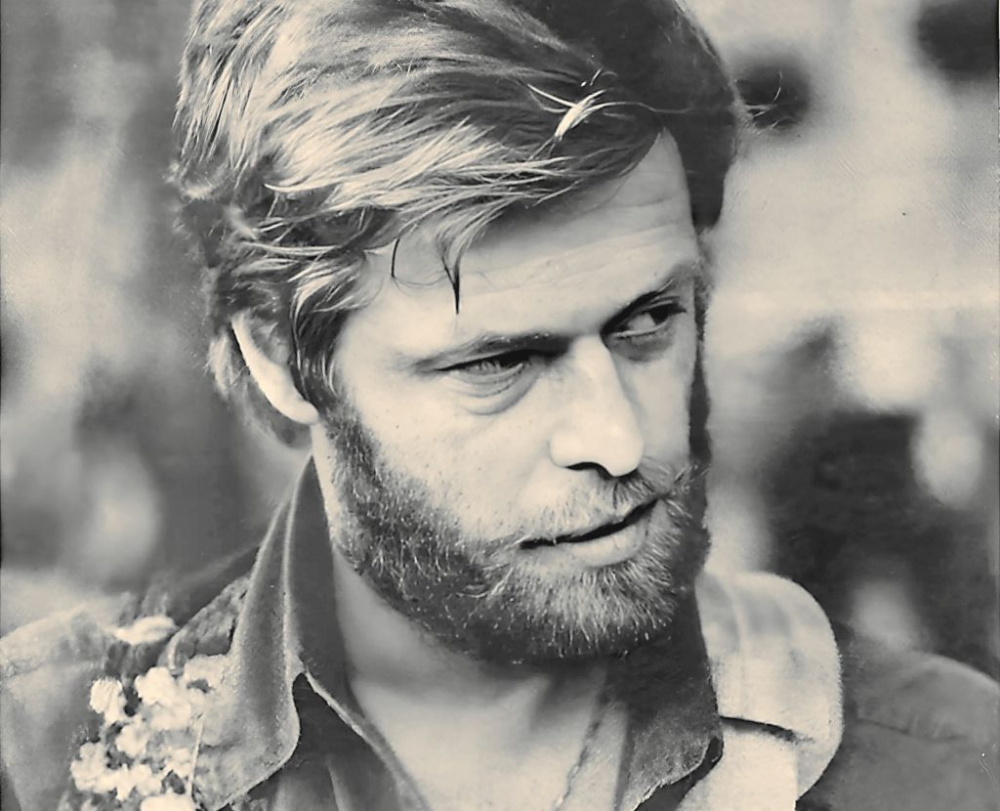

Андрей Смирнов: У России не будет будущего, если не избавиться от сталинизма

«Собеседник» поговорил с режиссёром культового «Белорусского вокзала», который недавно выпустил свой седьмой по счету полнометражный фильм «За нас с вами»

Режиссёр культового «Белорусского вокзала» Андрей Смирнов выпустил свой седьмой по счету полнометражный фильм «За нас с вами». Действие картины происходит в последние полгода правления Сталина в московской коммунальной квартире, где живёт интеллигентная семья Петкевичей. Лента вышла только на онлайн-платформах, а в кинотеатрах так и не появилась. Времена сейчас не самые лучшие, чтобы вспоминать страшные страницы истории...

Даты

1941 – родился 12 марта в Москве

1962 – окончил режиссёрский факультет ВГИКа

1971 – снял «Белорусский вокзал»

1988 – возглавил Союз кинематографистов СССР

2000 – выступил против возвращения советского гимна

2020 – премия «Ника» за лучшую режиссуру (фильм «Француз»)

В рабочем кабинете режиссёра на зелёном сукне стола лежит открытая книга, на форзаце написано «И. А. Бунин». Андрей Смирнов играл нобелевского лауреата в фильме «Дневник его жены», выигравшем в 2001-м Гран-при на «Кинотавре». И разговор мы начали с русского писателя-эмигранта.

– Я всю жизнь занимаюсь Буниным. Вон у меня его сколько – целая полка, – Андрей Сергеевич показывает на книжный шкаф с собранием сочинений писателя. – Когда Бунину было 125 лет, у меня вышла большая статья про «Тёмные аллеи». Я считаю, что это лучшая русская книжка о любви. В ней – живая Россия, которая в то время уже почти не существовала, а в его рассказах она была.

«Бóльшая часть зрителей – дебилы»

– От дореволюционной России тогда действительно мало что оставалось. И вас тоже влечёт тема прошлого, последние три фильма сняты о прежних временах: «Жила-была одна баба» – о Гражданской войне, «Француз» – об оттепели и «За нас с вами» – о конце сталинского времени. Кстати, почему именно эти полгода до марта 1953-го выбрали?

– Сталинизм до сих пор жив в нашей стране. Масса людей поклоняются Сталину, говорят, что он выиграл войну, был эффективным менеджером. Сталинизм не изжит, его последствия продолжают сказываться в психологии народа, в социальных отношениях. Рано или поздно России придётся от него избавиться, иначе у страны нет будущего.

Почему именно конец 1952-го и начало 1953 года? Только это время годилось для фильма и для довольно своеобразной любовной истории, происходящей в нем.

– В чем проявляются самые негативные последствия сталинизма?

– Мне неинтересно погружаться в политику, но, как мне кажется, все ещё не достигнута большая степень процветания и народу не хватает свободы. Впереди у России сложное будущее – я его уже не увижу, я человек старый. Но надеюсь, что страна все же вылезет из сталинизма.

– Несмотря на то, что фильма не было в широком прокате, вокруг него разгорелась в интернете бурная дискуссия. Следите за ней?

– Я открывал рецензии, и критики в основном высказываются позитивно, даже восторженно. А если набрать название картины в поисковике и почитать отзывы простых зрителей, то в них льётся такой поток злобы и ненависти ко мне, доносов и требований возродить государственную цензуру, чтобы таким пакостникам, как я, не давали снимать кино. Множество раз меня назвали русофобом, отрабатывающим еврейский заказ. На сорок негативных отзывов один положительный. Я все это прочёл и решил, что фильм удался, послание дошло до адресата.

– Откуда взялось такое возмущение от зрителей?

– Ну, они же не умеют смотреть кино. Бóльшая часть зрителей – дебилы, и от этого никуда не денешься. К сожалению, их общий уровень культуры как был низким, так и остался. Они привыкли получать из фильмов какие-то рецепты, а живую жизнь людей они не умеют смотреть. Я не выдаю рецептов. Пишут, например, такие комментарии: «Я жила в коммуналке, все дружили и вместе выпивали, а режиссёр, наверное, вообще не был в ней». А я вырос в коммуналке. Или спорят, что в магазинах всё было. А мне номерок на руке писали, и я вместе со взрослыми стоял в очереди. Особенно перед праздниками, когда муку надо было купить.

– Одна из центральных тем в фильме – борьба с безродными космополитами, среди которых, как говорит герой Леонида Ярмольника, на десять евреев приходится один русский. Да и сейчас, судя по упомянутым вами обвинениям в еврейском заговоре, антисемитские настроения продолжают существовать. Как с этим бороться?

– До революции была «Чёрная сотня», в перестройку – общество «Память». Это до сих пор не изжито, у русских остаётся антисемитизм в крови. Не знаю, как это можно искоренить. Если только уровень культуры повысить, но этого пока не видно.

– Дина, героиня Юлии Снигирь, говорит: «Выжить в этой ужасной стране можно только любовью». В тяжёлые времена помогает только любовь?

– В какой-то мере, конечно. Это главное в жизни – поиски партнёра. Если они заканчиваются удачно, значит, и жизнь удалась. Юлию я, кстати, увидел в фильме Соррентино (сериал «Новый папа». – Авт.), мы не были с ней знакомы. Я позвонил ей и сказал, что в фильме, сценарий к которому я пишу, она скорее всего будет играть главную роль. Прошёл ещё год, и Юлия одной из первых прочитала сценарий, когда он был готов. Мы сделали пробы, но только для неё одной, никого больше из актрис на эту роль не рассматривали.

– А Борис, её муж, сыгранный Александром Устюговым, произносит тост, вынесенный в название фильма: «За нас с вами и за хер с ними». Эта фраза тоже описывает способ выживания – укрыться от страха в частном мирке бытовых мелочей?

– Многие люди именно так и живут. Я не сужу их, я просто показываю, как происходит. Но я думаю, что невозможно спрятаться от всего, что угрожает.

– Особенно творцам, снимающим кино, пишущим книги и музыку, философствующим?

– Что делать, жизнь – опасная штука. Всегда приходится ввязываться в опасности.

– Сейчас тему репрессий не сильно жалуют в отечественном кино. Глеб Панфилов снял «Ивана Денисовича», «Капитан Волконогов бежал» так и не вышел в прокат. Вот, пожалуй, и всё. Кроме понятных политических моментов, что сейчас поднимать эти вопросы не стоит, есть ещё мнение, что зрители устали от образов плохих энкавэдэшников на экране.

– Этого я не знаю. Да меня и не сильно касается, что думают. У меня есть своя дорога. Кино ты делаешь в первую очередь для самого себя, стараясь выразить свой взгляд на жизнь, своё понимание искусства. Но при этом исходишь из убеждения, что такие, как ты, люди есть и они должны увидеть фильм. Правда, их немного, но они есть.

«Цензура не приносит ничего, кроме вреда»

– Вам было почти двенадцать лет, когда умер Сталин. Помните его похороны?

– Конечно. Как такое можно забыть? Меня родители не пустили, но я помню, как шли толпы людей. Сотни человек погибли в давке на Трубной, до сих пор неизвестно, сколько точно. Ощущение катастрофы и тревоги за будущее пронизывало в эти дни. Я прекрасно помню все эти разговоры, которые есть в фильме, когда сообщают о смерти Сталина.

– Но катастрофы не случилось, а наступило время оттепели. Ей посвящён ваш предыдущий фильм – «Француз». В нем, кстати, разрушается сложившийся миф об оттепели как о светлом времени надежд. Вы же показываете аресты, репрессии...

– А так и было. И надежды были, и много людей возвращалось из лагерей, но лагеря-то продолжали существовать, и аресты продолжались. «Француз» посвящён памяти Алика Гинзбурга, сидевшего в это время за «Белую книгу» с материалами по процессу Даниэля и Синявского. Надежды быстро улетучились, ввод войск в Чехословакию в 68-м году поставил на них точку. Мне было тогда 27 лет, и уже весной я говорил отцу, что дело кончится танками. Он на меня кричал: «Ты дурак?! Какие танки? Сейчас не 56-й год!» (Имеется в виду ввод советских войск в Венгрию для подавления восстания – Авт.) А 21 августа в 6 утра меня разбудил звонок приятеля. Он сказал: «Включи «Голос» (радиостанцию «Голос Америки»* – Авт.). Я сразу понял, о чем речь. Включил, разбудил отца, и в полвосьмого утра пошёл к открытию магазина в Переделкино, чтобы купить поллитру. День был страшный, и нужно было как-то его пережить.

– В оттепель вы сняли свои первые фильмы. Когда к ним начала прикладывать руку цензура?

– С самого начала. Я снял четыре картины, и каждая из них подверглась цензуре. Я из кино ушёл почти на тридцать лет, потому что мне надоело с ней бороться.

– Какому фильму больше досталось от цензуры – «Белорусскому вокзалу» или «Осени»?

– И тот, и другой сильно пострадали. «Белорусский вокзал» ещё на уровне сценария пришлось переделывать. Сценарий Вадима Трунина был великолепен. А про «Осень» – что и говорить... Я снимал её три месяца, а сдавал восемь – сцену за сценой приходилось переснимать. Я писал письма в ЦК и Всесоюзное агентство по авторским правам, это немного помогло. Но картина все равно пролежала на полке полтора года и не вышла в Москве. Москвичи ездили её смотреть в Мытищи или Балашиху. Не было ни рецензий, ни рекламы в кинотеатрах. Но тем не менее народ шёл – не только в Эстонии, где на сеансы буквально двери ломали, но и в Питере, где «Осень» показывали целый год. Но я тогда ничего об этом не знал. Фильм для меня ушёл в пустоту. И только через двадцать лет, в девяностые, в разных концах России ко мне стали подходить женщины и рассказывать, какую большую роль «Осень» сыграла в их личной жизни.

– «Белорусский вокзал» был обласкан и партийным начальством, и обычными людьми. А как вы к нему сейчас относитесь?

– Как к большой удаче. После выхода картины я выступил перед делегатами съезда, и меня перестали выпускать на сцену с речами. Я уехал писать сценарий «Осени». Я понимал, что мне благодаря успеху «Вокзала» дадут пойти чуть дальше, чем положено по уставу караульной службы. Я это так называл. А через двадцать лет, когда я был первым секретарём Союза кинематографистов СССР, «Совэкспортфильм» услужливо принёс мне справку о том, что «Белорусский вокзал» показали на «неделях советского кино» в ста семидесяти с чем-то странах. Я не был ни в одной из них, меня не выпускали.

– Сейчас некоторые говорят, что цензура может благотворно влиять на художника. Как относитесь к такому мнению?

– Как вам сказать... За все годы я не помню ни одного случая, чтобы замечание цензора вело к улучшению картины. Цензура ничего, кроме глубокого вреда, не приносит. Это омерзительная вещь, и люди, которые ею занимаются, обычно низкого культурного уровня и ничего в кино не понимают. Трёх моих последних картин не коснулась рука цензора, и я в них отвечаю за каждый кадр и за каждое слово.

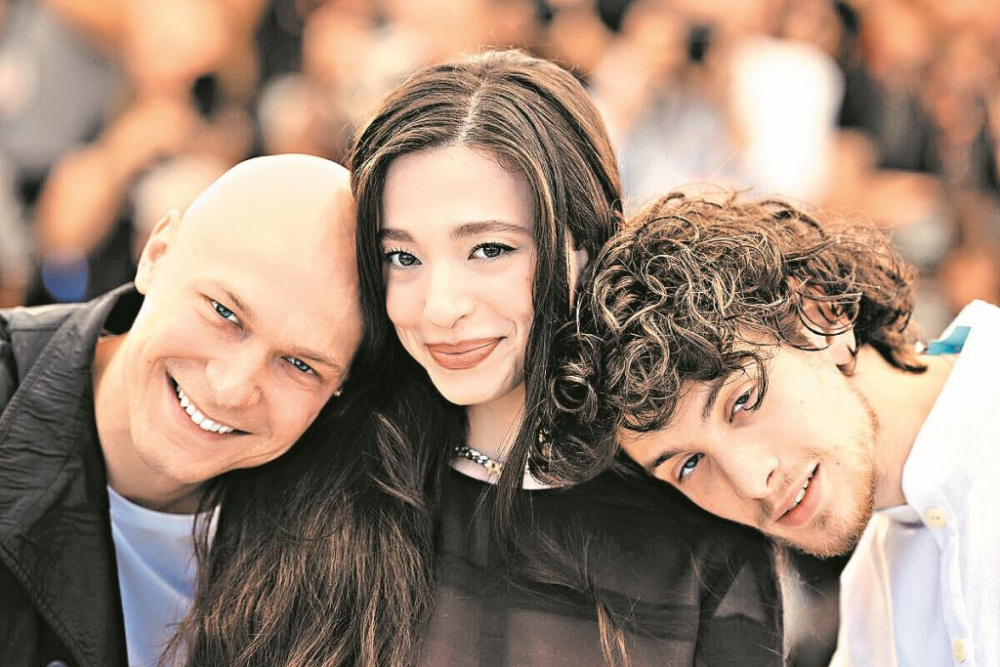

– Вы рассказывали, что с трудом удалось добиться у высокого начальства утверждения Нины Ургант на роль в «Белорусском вокзале». Ныне актёров тоже активно отменяют, особенно из числа уехавших. Вот в «За нас с вами» играет Александр Кузнецов, он сейчас за границей. Не было цензурных проблем с кастингом?

– Слава Богу, меня это не коснулось. Выбор актёров – полностью мой. По моему мнению, удалось подобрать грандиозную труппу для фильма.

«Куда я поеду? Я здесь помереть должен»

– А сами не думали об отъезде? Тогда, в советское время, или сейчас?

– У меня была возможность в 1991 году. В июле у меня родился сын после трёх дочек. Я был, конечно, очень рад, но в августе случился путч, потом начались реформы Гайдара, и первые их месяцы выдались очень тяжёлыми. Я прекрасно помню, как заходил в «Новоарбатский» гастроном: все продавщицы находились на месте, а на пустых витринах лежали только свиной жир и «Завтрак туриста». Ребёнку нужно было молоко, я просыпался в четыре утра и вставал в очередь в магазин. В полвосьмого приезжал грузовик, и водитель мог сказать, что сегодня молока не будет. Приходилось бежать в другой магазин и занимать в нем очередь. И в это самое время мне пришло приглашение из Англии, из Биконсфилда, там есть хорошая школа кино. Мне предложили должность, если по-нашему, заведующего кафедрой режиссуры. Я согласился, написал интересную программу, согласовал её с руководством, и мы уже с семьёй собрали вещи. И вдруг в марте 92-го мне пришёл договор на три года. Я сказал руководству школы, что на три года боюсь: кто знает, может, у меня ничего не получится, давайте на год. Но они категорически отказались. А я не мог согласиться, чтобы первым языком у моего сына был английский. Иначе бы не получилось, если бы мы жили в Англии. Русский человек должен воспитываться в русской культуре. Я сказал об этом жене, она поддержала меня, и мы никуда не уехали.

А сейчас куда я поеду? Я здесь помереть должен. Я ставил в 97-м году в Париже в «Комеди Франсез» спектакль по Тургеневу. У меня довольно неплохой французский, я учился в спец-школе и на первых двух Московских кинофестивалях даже работал переводчиком. Четыре месяца тогда прожил в Париже. После премьеры с женой уехали. В Бресте, на границе с Белоруссией, поезд стоит три часа, пока ему меняют колеса. На перроне сидели бабушки, торговали кто чем и говорили по-русски. Когда я услышал впервые за четыре месяца музыку родного языка, я испытал такое наслаждение, что все три часа провёл вместе с ними. Пили самогон, оказавшийся у одной бабушки.

– У вас столько воспоминаний! Не планировали взяться за мемуары?

– Нет. Никогда.

– И даже дневника не ведёте?

– Я вёл дневник, наверное, лет двадцать. Начал, когда бросил режиссуру и надо было хоть что-то писать. И длилось это до того момента, как я сел за сценарий фильма «Жила-была одна баба». На этом закончились мои дневники.

– А новый фильм снять планируете?

– Не знаю. Пока нового замысла нет и не видать.

– Может быть, что-нибудь про современность после трёх исторических фильмов?

– Я не могу снимать про настоящее. Мне 82 года, я слишком стар и уже многих вещей не понимаю. Мне их объясняют мои взрослые дети.

– Оглядываясь на прошлое, какое время и какую эпоху считаете наиболее счастливой?

– Мне досталось двадцать лет счастья во времена правления Горбачева и Ельцина. Для меня и для моего поколения это была эпоха счастья, надежды и свободы. Я благодарен Богу, что Он мне подарил такой кусок жизни.

*Власти РФ считают иноагентом