Алексей Герман-старший: Фильмов сына я никогда не видел

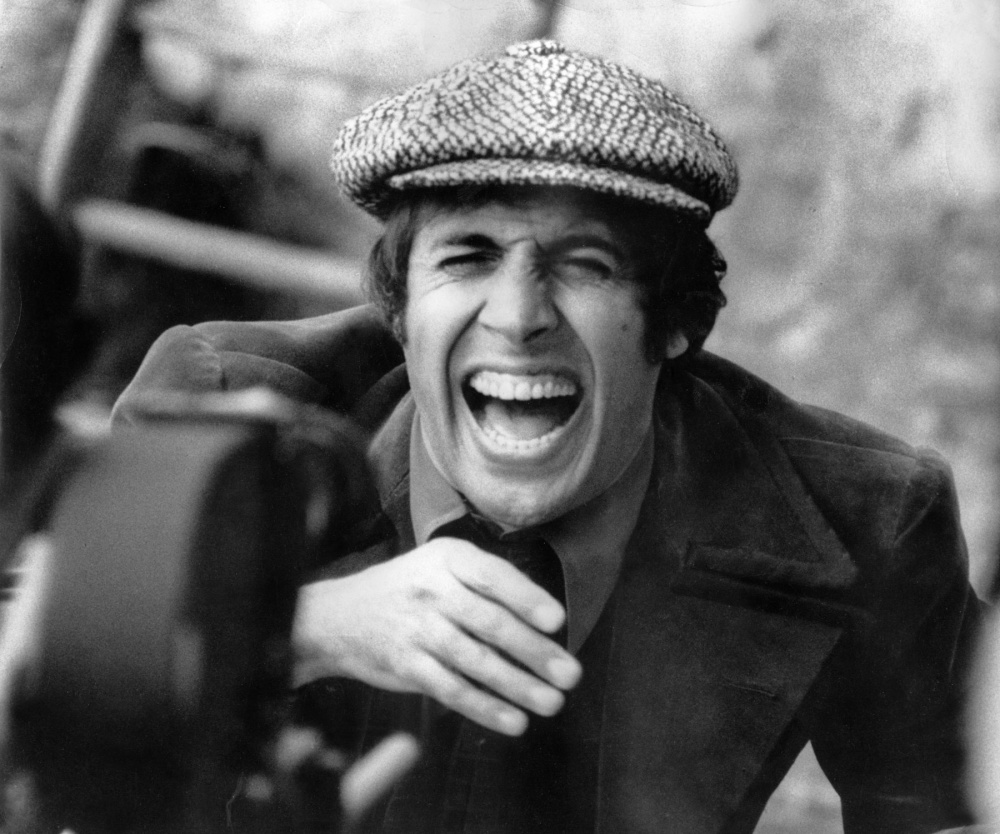

Алексей Герман-старший – второй из трех знаменитых Германов. Его отец Юрий Герман – известный советский писатель. Его сын Алексей Герман – режиссер, получивший «Серебряного льва» в Венеции за «Бумажного солдата». А еще у режиссера Алексея Германа-ст. есть ангел-хранитель – его жена, сценарист и правая рука Светлана Кармалита.

«Мальчик хороший, вундеркинд»

– Алексей Юрьевич, говорят, вы были против того, чтобы ваш сын Алексей занялся кино?

– Я был в полном отчаянии, когда Леша решил стать режиссером. Светлана говорила тогда ему: «Ты мне не сын, если пойдешь в кинорежиссеры!» Вы можете себе представить, я стоял перед ним на коленях и говорил: «Не делай этого. Давай я тебе машину куплю». А он мне сказал: «Нет. Машину покупай, но я все равно поеду учиться к Соловьеву». Правда, он говорит, что не помнит этого, маленький был. Но он поехал в Москву к Соловьеву во ВГИК, и мы за ним потянулись караваном, потому что скучали. Переезжая сюда, мы отчасти полагали, что здесь центр искусств. Но оказалось, это не так. Нам не понравилось. И мы из Москвы практически бежали.

– А вам родители не ставили аналогичных условий при поступлении?

– Ставили, но не такие. Я хотел быть врачом, а папа заставил меня сделаться кинорежиссером: «Ты один раз попробуй поступить, не поступишь – я за тебя сдам химию в мединститут». И я прошел три тура, потом пошел на четвертый, где сидела большая комиссия под председательством папиного друга Григория Козинцева. Когда я вошел, он сказал: «Боже мой, и голос тот же! Да вы что, с ума сошли? Ну как можно не брать его?! Мальчик, а это что за картина?» «Боярыня Морозова», – говорю я. «Ну, мальчик хороший, вундеркинд. Пойдите вот туда, запишитесь». И все, вопрос мой был решен.

– Папина мечта сбылась…

– Да. А потом началась учеба. Я не больно-то блистал на курсе. Но почему-то преподаватели чувствовали во мне какой-то потенциал. Однажды нас всех посадили в аудитории, и педагог сказал, что на курсе есть более способные, есть менее способные, а есть совсем способные – и тыкнул в меня. В этот момент я ничего, кроме панического ужаса, не испытал, потому что понял, что теперь я не уйду в медицинский институт, хотя до последнего мечтал об этом. Но папа страшно болел, и я тем более не посмел его расстроить. В результате стал режиссером, даже известным режиссером.

– Чувствуется, вы были близки с отцом.

– Мы очень любили друг друга. Думаю, что никогда и никого в жизни я так не любил. Хотя у меня плохая голова, старая, я помню, как меня мучил папа. Заставлял писать. Умолял, уговаривал. «Вот надо сделать так и так, потому что должно быть так и так. А если ты эдак не сделаешь, то будет скукотища. Таня, повлияй на него, твой сын гибнет». Он настоял, чтобы я написал кусочек для его романа «Россия молодая». Я написал. Он вставил это в книжку. И даже мое название сохранил «Штандарт четырех морей».

– Вы тоже даете советы своему сыну?

– Когда ему надо, он прекрасно может прийти и спросить меня. Я подумаю, скажу, а он сделает все равно наоборот.

– Расскажите, какой был в быту ваш отец, большой писатель Юрий Герман?

– Есть писатели, реализовавшиеся на 200 процентов. Есть те, что на 500. А есть люди, которые реализовали себя только на 30 процентов. И это мой отец. Знаете такую фразу: «Лужа, в которую плюнул Господь»? Так вот, конечно же отец не был лужей, но то, что Господь его не обидел – это точно. Лучшие его вещи – «Лапшин», «Подполковник медицинской службы», «Рассказы о Пирогове», на мой взгляд, принадлежат перу очень большого, серьезного писателя. Я считаю своего отца лучшим человеком, который был и есть в моей жизни. Но это не значит, что и вы его должны считать таковым.

В моего папу были влюблены все женщины нашего двора. Он был очень сильный физически и очень драчливый человек. При любой гадости папа сразу бил. Однажды он съездил со страшной силой чемпиону СССР штангисту Майорову. Потом об этом в газетах написали.

Помню такую историю. Папа писал сценарий, и в этот момент какой-то болван решил зарубить свою собаку средь бела дня. Привязал ее к дереву, взял топор... и жизни у нее совсем мало оставалось. За хозяином бегал милиционер с наганом. «Я тебе сейчас в ноги стрелять буду! Подушкин, запрещено жестокое отношение к животным! Ты ее сдай!» И вдруг из дома выходит папа. Медленно подходит к этому мужику, разворачивается и – шасть его по роже. Забирает затем топор, так же медленно идет к озеру, размахивается и забрасывает подальше. А потом так пальчиком Подушкину грозит и уходит. Этого женские сердца выдержать не могут. Они папу обожали. И таких случаев был не один и не два. Это был его способ жизни.

Кадр в полгода

– А про ваш способ существования в профессии говорят разное.

– Я знаю. Про меня тут рассказывают, что я каждый кадр снимаю по полтора года.

– Ну да, намекая на затянувшиеся съемки «Трудно быть богом».

– Это неправда. Есть картины, которые я снимал быстро. «Мой друг Иван Лапшин» – за 11 месяцев, «Проверку на дорогах» – за год, «20 дней без войны» – за год и восемь месяцев. Я могу снимать быстро. А такие картины, как «Хрусталев, машину!», «Трудно быть богом», требуют долгих, подробных съемок. Это мозаика, а не живопись. Она требует другого подхода. И вообще, последнюю свою картину я и снимал долго, и еще озвучивать буду не меньше года.

– Почему последнюю?

– Здоровье не то. Боюсь, не хватит меня больше на хорошее кино.

– Сколько вы уже снимаете «Трудно быть богом»? 10 лет?

– Больше. В 1967 году был заключен договор между Стругацкими, киностудией «Ленфильм» и мной о постановке фильма «Трудно быть богом». И мы начали с Борисом очень активно писать сценарий. Сделали его, нашли главного артиста, и все было хорошо, но это был август 1968 года. И меня зачем-то все время выдергивал военкомат. Хотя я был уже в запасе. И для того, чтобы не попасться военкомату, я уехал в Коктебель.

Иду утром по городу и вижу: стоит такая полненькая женщина, хорошенькая. Я обратил на нее внимание, не предполагая, что в последующие 42 года это будет моя жена Светлана. Потом я вышел на центральную площадь, где страшно рыдал писатель Аксенов. Не плакал, а рыдал. И так я узнал, что наши войска вошли в Чехословакию. Теперь понятно, почему военкомовские друзья настойчиво просили меня зайти на минуточку. Я был несколько ошеломлен всем этим. Надо сказать, что я никогда не был ни диссидентом, ни антисоветчиком. Занимался только тем, что мне интересно. Я считал, что это их личная страна, в которой никогда и ничего не изменится и всегда будет ужас. Я просто понимал, где мы живем.

– Так в Коктебеле вам было не до политики?

– Да, с того дня начался наш роман со Светланой. Через несколько лет родился Леша. Да, и тогда же в Коктебель мне позвонила Ирина Павловна Головань, наш главный редактор, и сказала: «Забудь это название. Забудь это слово. Забудь этот сценарий. Никогда ни с кем на эту тему не разговаривай». Ну что ж, я гулял со Светланой по Коктебелю, а Стругацкие писали мне трогательное письмо: «Леша, ты держись. У нас тоже есть связи. В журнале «Кинонеделя» главный редактор – наш друг. Он нам поможет пробить этот сценарий».

Я стал заниматься другими фильмами. Меня увольняли. Я снова занимался очередным кино, и меня опять увольняли. Тогда все стало как-то меняться в нашей стране. Меня надоумили написать Андропову письмо. Написал, что нами руководят одни идиоты, именно этими словами. Опустил его в почтовый ящик, и неожиданно оно легло на стол Андропову. Все тут же закрутилось в другую сторону. Картины стали выходить. За них дали государственную премию. А через какое-то время я явился к Камшалову (председатель Госкино) и спросил: «Почему мне не разрешили поставить «Трудно быть богом», хотя режиссер Фляйшман из Германии полным ходом снимает этот фильм в Киеве?» Все всех тогда боялись. Камшалов забегал по кабинету и сказал: «Фляйшман – жулик, шпион. Он не платит нам денег, он границу переходит на копытах быков. Значит, так, мы сейчас его выгоним, а вы поезжайте в Киев». Я поехал. Меня встретила киногруппа с заграничными приемниками и фотоаппаратами, очень растерянная. Никто не хотел иметь со мной дела. И я им сказал: «Тут вопрос, не как вы ко мне относитесь, а как я к вам отношусь. Я могу работать здесь, могу не здесь, могу с вами, могу без вас.

Ситуация изменилась очень сильно».

И я поехал смотреть декорацию. Никогда не видел такой потрясающей декорации. Был построен квартал московский. И вот из-за угла вышел человек такой маленький. Сказал: «Вы Герман?» – «Да». – «А я Фляйшман, давайте знакомиться». – «Вы же шпион. Вы перешли границу на коровьих копытах, вас вот-вот арестуют, какой смысл мне с вами знакомиться, ведь меня тоже арестуют?» А он и говорит: «Это все ерунда, картина снимается на мои деньги. И у меня к вам просьба. Вы хотите эту картину снять?» – «Хочу». – «Я вас умоляю, возьмитесь за мою, снимите ее. Я здесь повешусь, жить не могу».

Чуть было не согласился, но выяснилось, что каждый кадрик обсчитан банком, что 10 миллионов мы вернуть не сможем. Я отказался. Потом мы стали со Светланой снимать сами. И вдруг нам стало скучно. Уже был Горбачев, свобода, демократия, перестройка. Зачем нам снимать эту историю? Ведь можно все говорить своими словами. И надо от всего от этого отказаться и заниматься чем-нибудь другим. А потом прошло время, и мы поняли, что пора заниматься фильмом «Трудно быть богом». Я, наверное, длинно рассказываю, но так и было.

– А вы для себя нашли ответ, трудно ли быть богом?

– Трудно, очень. И скажу вам по секрету – невозможно, да и не нужно.

«Апологет предательства»

– Что вы считаете своим триумфом в кино?

– Когда я снял «Проверку на дорогах», ее запретили на 15 лет. Потом ее разрешили. Я повез ее показать в одной из военных академий. Фильм очень растрогал состав академии. После окончания ко мне подошел какой-то начальник и говорит: «Ты на поезде сейчас поедешь?» – «Да». – «А машина у тебя есть?» – «Ну, поймаю сейчас что-нибудь». А он говорит: «Нет. Мы тебя все проводим». Вот это был мой самый большой триумф. Когда больше тысячи человек на машинах поехали на вокзал меня проводить и поблагодарить за картину. Понимаете, какая это была штука? Какое понимание и какая, с другой стороны, была ненависть! Ведь накануне мы получили государственные премии за эту картину. И вдруг выходит огромнейшая статья в журнале «Москва» – «Апологет предательства». Это про меня. Я был апологетом предательства.

Вот почему я так не хотел, чтобы Лёша становился режиссером. Я не профессии ему не желал, а этих людей, этих бессонниц страшных. Я не хотел этого отчаяния, как у меня.

– А как вы оцениваете работы сына?

– Я вообще их не видел.

–???

– Я видел лишь первую студенческую короткометражку, которая мне страшно понравилась. Она была на каком-то вшивом фестивале. И там мой близкий друг Паша Филин и моя приятельница Руфанова не нашли времени ее посмотреть. После чего я два года с ними не здоровался. Вот это была очень хорошая картина. И я немножко успокоился. А новых картин я не видел. Клянусь памятью предков.

«Шварц учил меня математике»

– Вы так легко перечисляете имена гениев. Наверное, счастье быть рядом с великими?

– Я про них много знаю, много помню, много понимаю. При мне были замечательные люди. Шостаковичи, Козинцев, Шварц, потом появился Райкин. Меня жутко раздражало, что кругом все великие. А они и действительно такими были. Черт возьми, это были люди, которые меня окружали!

Папа частенько собирался вместе с Шостаковичем, Козинцевым, Шварцем, и они шли по железной дороге пить боржом. Очень любили это дело. У Шварцев я каждое лето по три месяца жил на даче, и Евгений Львович занимался со мной математикой. Я в ней был не силен. Он мне как-то говорит: «Лёша, может быть три с половиной бассейна?» А я ему: «Дядя Женя, вы подумайте, а я в это время почитаю «Республику ШКИД»». И был страшный, бешеный крик отца: «Кто должен подумать, мерзавец?! У кого переэкзаменовка по арифметике? У тебя или у Евгения Львовича?»

Это неприлично, но я помню одну историю. Бегу по коридору нашей квартиры, распахиваю дверь уборной, а там сидит дама. Огромная, в чем-то красивом, сером. И тут же меня хватает за шиворот отец, затаскивает на кухню и говорит: «Ты с ума сошел! Это гений! Это Ахматова». А я ему: «Ну, если она Ахматова, что же она на крючок не закрывается?» Потом я увидел ее царственную походку. Я как-то рассказал эту историю друзьям, мне не поверили. Но я честное слово даю, что это было.

– Вашему отцу 4 апреля исполнилось бы 100 лет. Как вы отметили его юбилей?

– Честно говоря, для себя я решил, что ничего делать не буду. Ни-че-го. Мы со Светланой восстановили одну из его книжек, написали много сценариев. Доживи он, сейчас был бы пять раз лауреат государственной премии. А как отметить? Вот подумали: сходим вдвоем с ней в ресторанчик и помянем папу. 100 лет – все-таки очень страшная цифра. Но тут позвонили из Москвы, из библиотеки Эйзенштейна, и предложили провести фестиваль «Все наши Германы». Я очень им благодарен за это.